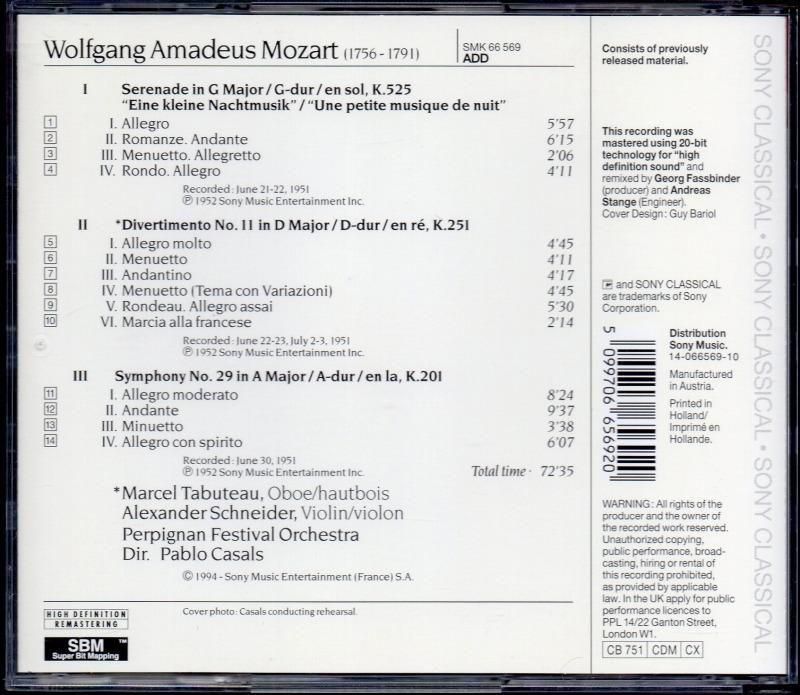

モーツァルト:アイネ・クライネ,喜遊曲第11番,交29番 カザルス=ペルピニャン音楽祭o (SMK66569)

曲目・演奏者

●モーツァルト:

[1] アイネ クライネ ナハトムジーク ト長調 K.525 (セレナード第13番)

[2] ディヴェルティメント第11番ニ長調 K.251

[3] 交響曲第29番イ長調 K.201

■パブロ・カザルス指揮 ペルピニャン音楽祭o [2]マルセル・タビュトー(ob) アレグザンダー・シュナイダー(vn)

ディスク・データ

CD// 海外盤 {MONO/ ADD} SONY*SMK 66 569

発売:94年/録音:1951年/収録時間:72分

△カザルス・エディション △SBMリマスター △ディスク=Made in Germany

コンディション

◇ディスク:B+/ 強いスリキズ1ヶ所あり(外縁から*動作確認済) / 小スリキズ少しあり

◇ブックレット:B+/ 小口側端付近に強いシワあり(小さめ), その他にシワ少しあり / 白地部分に変色あり(軽め)

◇プラケース:B+〜B ◇バック・インレイ白地部分に変色あり(軽め)

録音データ・その他

☆1951. 6 録音。−カザルスらしい重厚さと推進力、逞しさのあるモーツァルト。彼が音楽に魂を吹き込むのはチェロだけではなく、指揮でも同様でした。やや不器用ながらフレージングは鋭く 魂がこもっており、緩徐楽章も優雅ではなく土臭さを感じます。[2]の第4曲のメヌエットなど農民のダンスのよう。[3]もリズムは優雅でなく、1音1音かみしめるようで、全体的にまるで貴族のためのモーツァルトを農民のためのものに開放したようと感じさせる、唯一無二の演奏です。なお [2]第5楽章の終盤にはシュナイダーのvnソロによるカデンツァが置かれています。

ー[2]でオーボエを吹くタビュトーはフランスのオーボエ奏者 (1887 -1966)。パリ音楽院を首席で卒業し、アメリカに渡り、ニューヨーク響 (NYPの前身のひとつ) を経て、1912年からレオポルド・ストコフスキー率いるフィラデルフィア管の首席オーボエ奏者となりました。一方でカーティス音楽院教授を兼ね、名教師として名を馳せたとのことです。第二次大戦後、カザルス指揮するプラード音楽祭、ペルピニャン音楽祭に数多く出演。1953年にフィラデルフィア管を退団してフランスに戻り、個人レッスンなどをおこなったとのことです。

ーところでいつものプラード音楽祭ではなく、ペルピニャン音楽祭であるのはどういうことでしょう。スペイン内戦以降 フランス・プラードに隠居し、音楽から遠ざかっていたカザルスですが、1950年 友人シュナイダーがプラード音楽祭開催でカザルスを音楽の世界に引き戻すことに成功。それ以降 カザルスはまた音楽をやるようになったのですが、1951年だけなぜか同じくフランス南部のペルピニャンで開催されたようです。

- [カートに入れる] のボタンがないものは売れてしまった商品です

- This is sold only in Japan.

- 商品データの見方はこちら

- ディスク各部の名称等について

- 商品等のお問い合わせはメールにてお願いしまします。電話はご容赦ください