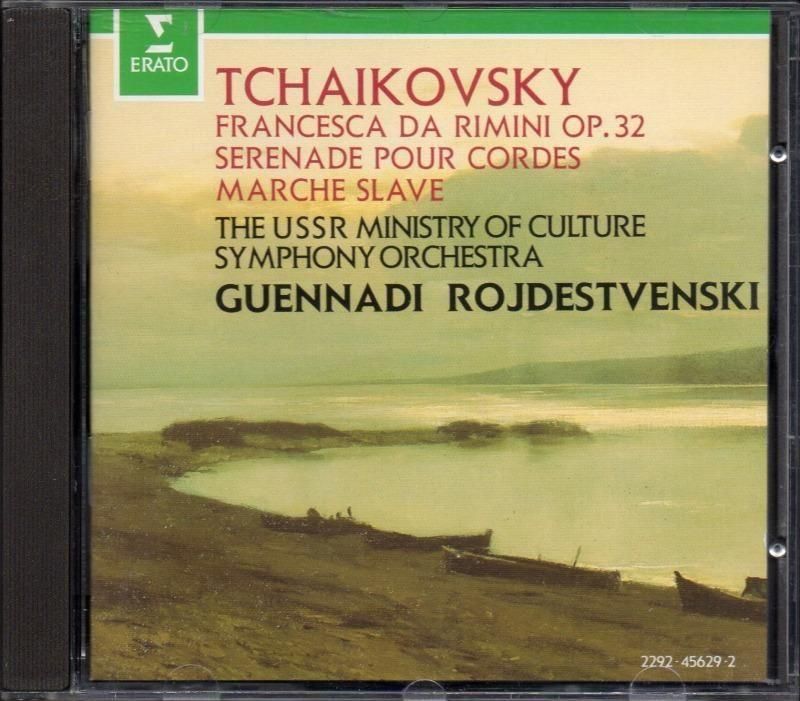

チャイコフスキー:フランチェスカ,弦楽セレナード 他 ロジェストヴェンスキー=ソ連文化省so (ERATO)

曲目・演奏者

●チャオコフスキー:

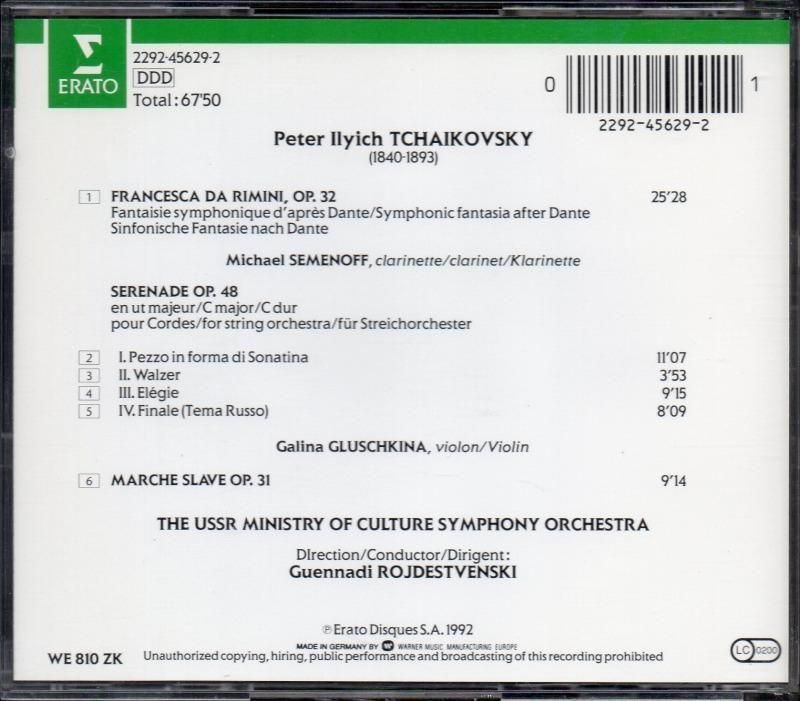

[1]「フランチェスカ・ダ リミニ」Op.32

[2] 弦楽セレナード Op.48

[3] スラブ行進曲 Op.31

■ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー指揮 ソビエト国立文化省so

ディスク・データ

CD// 海外盤 {DDD} ERATO*2292-45629-2

発売:92年/録音:1991年/収録時間:68分

△ディスク=Made in Germany by WARNER MUSIC △プラケース=ハード・タイプ

コンディション

◇ディスク:A

◇ブックレット:A〜B+/ シワ少しあり(強め) / 白地部分に変色あり(軽め) / 裏表紙背側に薄ハゲ少しあり

◇プラケース:A-〜B+ ◇バック・インレイ白地部分に軽い変色あり

録音データ・その他

☆1991. 2 モスクワ・チャイコフスキー音楽院大ホールにおける録音。(D, E) イゴール・ヴェプリンツェフ、(E) マルティン・グース。

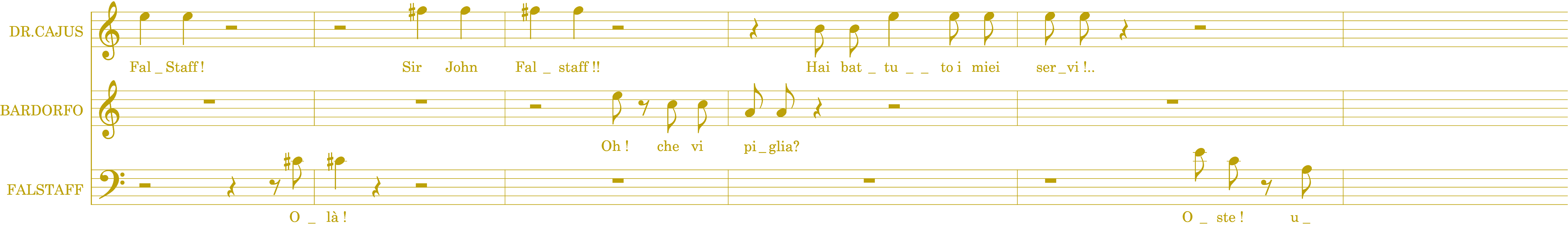

ーロジェストヴェンスキーによって[1,2]はこれが初録音でしたでしょうか。−驚きました。いわゆる “爆演系” の演奏家と思っていましたが、 全く違っています。音楽が高揚する個所ではヴォリューミナスな迫力と白熱を聞かせ、また重々しいトゥッティの一撃をお見舞いしたりしますが ([1]と[3]のラストも)、やたらとオケを煽り立てることなく、基本的には丁寧な彫琢を施しており、メロディを優美に歌わせています。−出谷啓氏はかつて昔のソ連のオケの音を “ダサい” と表現していたことが妙に印象に残っていますが、ここに聞くオケの洗練度は相当なもの。そもそも “ソ連文化省響” なんてオケ、CD時代最初期にビクターーメロディアで発売されたショスタコーヴィチ交響曲シリーズで初めて聞いた名でしたが、もとは “全連邦放送オペラ響” で、1983年 ロジェヴェンの亡命を防ぐために再編されて創設されたオケとのこと。腕っこきが集められたのではないかと想像します。また1970年代後半からロジェヴェンが “西側” で演奏する機会が増えたことで、演奏スタイルにも変化を及ぼしたということではないでしょうか。一番顕著なのは [2]。オケの合奏力を誇示するような演奏ではなく、遅いテンポで情感豊か。その冒頭、分厚く輝かしく鳴らすのではなく、遅いテンポで1音1音をに微妙な強弱で陰影を施して鳴らしていることに驚きました。

ーもとは 1992年発売の国内仕様盤 WPCC-4726 であったもので、四ツ折の日本語解説書 (ライナー:柴田龍一) が付いています (シワ部分的にあり)。−感想を書いたところで、柴田氏の解説を読んでみますと「男性的で骨太な」、「豪放でたくましい」など、旧ソ連のイメージの表現だけが並んでいることに違和感を感じます。特に [2]について「豪気で雄渾」と書いておられますが、私が聞いたのと同じ演奏を聞いたとは思えません。

- [カートに入れる] のボタンがないものは売れてしまった商品です

- This is sold only in Japan.

- 商品データの見方はこちら

- ディスク各部の名称等について

- 商品等のお問い合わせはメールにてお願いしまします。電話はご容赦ください